Dalla Contea di Bilbo all'Èpos del "Signore degli Anelli"

1.1. Il Signore degli Anelli: l'opera.

Il 29 luglio 1954 segna la nascita di un mito.

E' l'anno della pubblicazione del primo volume della trilogia del Signore degli Anelli. La Compagnia dell'Anello. Seguono Le due torri, pubblicato lo stesso anno, e Il ritorno del re, del 1955. La trilogia acquistò fin da subito un grande successo, consacrando Tolkien autore del secolo. La fama dell'opera, da allora, non si è arrestata ed è stata anzi incrementata dalle oltre 150 milioni di copie vendute e, presso il grande pubblico, dalla trilogia cinematografica del regista Peter Jackson.1

Una fortuna così grande che ha dato vita a strumentalizzazioni, soprattutto in chiave politico – ideologica, di ogni tipo: il movimento hippy degli Stati Uniti negli anni Sessanta, fece dell'opera il suo manifesto, traendovene tematiche come la spiritualità e il profondo contatto con la natura; in Italia, viceversa, la destra radicale degli anni Settanta trasse invece dall'opera il motto del conservatorismo e del tradizionalismo cattolico.2

La ricezione presso il grande pubblico del Signore degli Anelli ha inoltre portato alla nascita di gruppi di discussione, blog, associazioni culturali e società, spesso composte da semplici amatori, lettori entusiasti, fan intransigenti, ma anche da veri e propri studiosi. Un contesto nel quale vengono prodotte ed alimentate critiche, commenti ed ancora strumentalizzazioni, tali da aver prodotto il dibattutissimo «caso Tolkien», uno dei più clamorosi della letteratura mondiale moderna.3

A ciò, naturalmente, si unisce la passione per l'universo epico tolkieniano, un mondo nel quale tutti noi lettori possiamo rispecchiarci: ad esempio nelle lotte interiori dei personaggi, che sono le stesse che quotidianamente vivamo e combattiamo. Un universo mitico, quello del Signore degli Anelli, de Lo Hobbit e de Il Silmarillion, in cui tutti noi, lettori, possiamo trovare rinvigorimento personale, anelando i tempi antichi della Terra di Mezzo, evadendo dal carcere della modernità, per poi tornarvi da uomini "nuovi", mutati nelle nostre aspirazioni, illuminati da una esperienza superiore. E poter costruire così, nel nostro Tempo, nella nostra Era, qualcosa di nuovo, bello, alto e sublime.

Oltre a rappresentare la rinascita del genere fantasy, il Signore degli Anelli ha ispirato e continua a ispirare numerosi scrittori che ad esso si sono riferiti come ad un modello imprescindibile, tra gli altri: C. S. Lewis, Ursula Le Guin, Cristopher Paolini e George Martin.4

Storia di un mondo sul baratro, di una Caduta inevitabile, cui si oppone con coraggio un gruppo di eroi capace di resistere alle mille insidie del Nemico, Il Signore degli Anelli narra l'impresa dello hobbit Frodo Baggins, eroe "poco convenzionale", che, aiutato dalla "Compagnia dell'Anello", compirà un viaggio fin dentro le profondità di Mordor, la terra del Male, per distruggere l'Unico Anello di Sauron, l'Oscuro Sire. L'anello è infatti l'oggetto principe, il simbolo della Volontà di Dominio supremo del suo "creatore" sulla Terra di Mezzo, sulla vita stessa e su tutte le creature libere.

Solo distruggendolo si potrà porre fine allo Spirito di Sauron e quindi ripristinare il Bene, l'ordine naturale e morale del mondo.5

L'Anello è il fulcro di tutta la vicenda; simboleggia la massima tentazione dell'uomo, la Brama di Potere e di Dominio, e solo chi è dotato di una estrema semplicità (come Sam, il giardiniere e leale amico di Frodo, o Tom Bombadillo) o di una grande saggezza (come Gandalf), è in grado di resistervi. Esso contiene le radici del Male, la volontà di dominare tutto il mondo e tutte le razze, sottomettendole al volere del suo creatore, Sauron, l'antagonista incombente in tutta l'opera come un «grande occhio che vede tutto». E tuttavia la lotta senza quartiere tra Bene e Male è tutt'altro che stereotipata; nei personaggi della Terra di Mezzo sono presenti spesso caratteristiche "chiaroscurali", dei veri e propri antieroi. E' il caso dell'eroe di Gondor Boromir, forte e coraggioso, ma soggetto, come tutti, alla debolezza umana della tentazione. Egli cadrà infatti vittima del potere dell'Unico Anello, ma riuscirà infine a riscattarsi dando la vita per i suoi compagni e permettendo così il proseguimento dell'impresa di Frodo. Anche Frodo è un eroe "diviso", tormentato, fedele alla sua impresa ma non incorruttibile (Gollum rappresenta, in questa chiave di lettura, la parte subdola, malvagia, abietta dell'animo di Frodo, il quale deve liberarsi della stessa nel corso della sua quest, ma soltanto alla fine del suo viaggio). Un'altra direzione prendono Saruman, Smeagol/Gollum, o lo stesso Sauron, dall'origine benevola ma infine corrotti dalla brama di possesso e dalla tentazione della "Materia", dalla scelta di sostituirsi al Creatore Supremo con la propria arte Sub-Creativa, dominando, quindi, la Terra e gli Uomini, oppure, nel caso di Smeagol, da tentazioni più terrene.6

1.2. "In tutto e per tutto sono uno Hobbit"

Il minimo comune denominatore che lega Lo Hobbit e il Signore degli Anelli, che ne è la naturale continuazione (il romanzo si apre infatti con l'uscita di scena di Bilbo che decide, sotto esortazione di Gandalf, di lasciare l'Unico Anello in eredità a Frodo), è rappresentato dagli hobbit.1

Creature antropomorfe, in cui Tolkien stesso amava identificarsi, simili agli uomini, ma molto più minute, gli hobbit vivono nella Contea, uno Stato sito a Nord Ovest nella Terra di Mezzo, isolati dal resto del mondo; amanti della tranquillità e della quotidianità, trascorrono le loro giornate bevendo, mangiando e fumando erba pipa. Ai loro occhi quei pochi hobbit che osano lanciarsi in avventure incredibili fuori dai limiti della Contea, risultano «strani» e «poco rispettabili».2

Sono creature semplici, pacifiche, non dotate di particolare intelligenza o di talenti guerrieri, non sono degli eroi; conservano però, in virtù della loro bassa statura e del rapporto privilegiato con la Natura, un'abilità peculiare: silenziosi, possono "sparire" se vogliono agli occhi della "gente alta", entrando in simbiosi con l'ambiente circostante.

Proprio uno hobbit, Frodo Baggins, è il protagonista del Signore degli Anelli, come suo zio Bilbo lo era ne Lo Hobbit, e alla stessa razza appartengono anche alcuni compagni che lo affiancano nella disperata missione della distruzione dell'anello, il giardiniere Sam, e i "borghesi" cugini Merry e Pipino.

La funzione degli hobbit in un contesto più "grande" di loro, quello del Signore degli Anelli, in cui guerre e afflizioni devastano la Terra di Mezzo, ed il Male, con tutta la sua crudeltà, è in continua lotta contro gli eroi più valorosi del Bene, è soprattutto quella di trasformare, con la loro semplicità, spensieratezza e curiosità, l'epica in fiaba, il mito in romanzo, rendendo accessibili a tutti gli insegnamenti più profondi dell'opera.3 Ne è un esempio il breve dialogo che avviene tra Theoden, potente e solenne re dei cavalieri di Rohan, con lo hobbit Pipino, dopo la presa di Isengard: «"Addio, cari Hobbit ! A rivederci nella mia dimora ! Ivi seduti accanto a me potrete narrarmi tutto ciò che rammentiate, Tobaldo il Vecchio e la sua erudizione in materia di erbe. Addio!" Gli Hobbit s'inchinarono profondamente. "Dunque questi è il Re di Rohan ! ", disse Pipino a bassa voce. "Un vecchio assai simpatico e molto cortese"».4

Tuttavia è stato rilevato più volte come il Signore degli Anelli rappresenti il superamento tematico e narrativo dello Hobbit. In primo luogo ciò lo si nota dalla differenza di spessore dei personaggi che popolano i due romanzi e che i protagonisti incontrano nel corso della loro avventura. Mentre Bilbo viene a contatto con trolls e goblins, quasi ridicolizzati nelle stolte figure di Berto, Maso e Guglielmo o del re delle Caverne degli Orchi, Frodo deve affrontare Nazgûl, gli antichi re degli Uomini, corrotti dal potere dell'Anello di Sauron, né vivi né morti, e Spettri dei Tumuli, nemici che destano una paura ben diversa:5 «Un cavallo nero stava comparendo ... un vero destriero con sopra un uomo imponente, che pareva rannicchiato sulla sella, avvolto in un grande manto nero con cappuccio ... Il volto, in ombra, era invisibile ... Dall'interno del cappuccio proveniva come un sibilo di uomo che annusasse, come per cogliere un odore elusivo ... Un irragionevole terrore s' impadronì di Frodo, ed egli pensò all'anello»;6 «Frodo! ... strillavano le voci affogate dalla nebbia ... ma la luce se n'era ormai andata del tutto, e la notte cupa lo intrappolava, stringendolo come in una morsa».7 Il Male è qui rappresentato nella sua forma più terribile, le tenebre e le ombre, spaventosamente silenziose, contro le quali è impossibile per l'eroe comune lottare e vincere. L'unica soluzione semmai è la fuga, infatti proprio dalla tentazione di infilarsi l'anello al dito e diventare invisibile grazie ad esso, Frodo deve resistere.

Lo stesso principio vale per personaggi positivi, come gli Elfi, figure da contorno e poco emergenti ne Lo Hobbit – la sapienza antica di Erlond e l'avidità ma anche la possente regalità di Thranduil non bastano di certo a identificarli - sacre, profetiche, nel Signore degli Anelli, capaci di infondere solo con la loro presenza coraggio e speranza ma anche stupore e meraviglia – ne è un esempio l'incontro che i membri della Compagnia fanno con dama Galadriel, ad un certo punto della storia, restando turbati profondamente dalla capacità della Signora di Lòrien di penetrare nel più profondo dei loro cuori.

L'eterno conflitto tra Bene e Male non riesce quindi a esprimersi in pieno ne Lo Hobbit, ridotto come è ad una dimensione quotidiana, di intrattenimento, ma assume invece connotati di realtà metafisica e un profondo spessore etico nel più complesso mondo interiore che caratterizza i personaggi del Signore degli Anelli.8

Due sono le grandi figure che da Lo Hobbit confluiranno con successo nell'opera successiva: Sauron e Gollum/Smeagol.

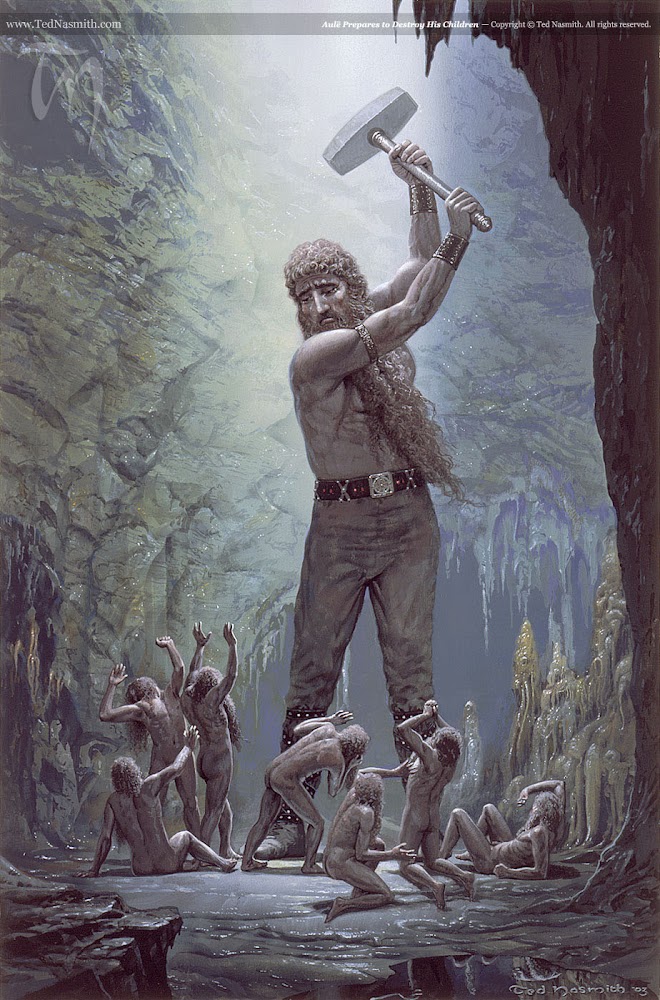

Se nel primo romanzo Sauron appare come il Negromante, un'antagonista indefinito e appena accennato, nel secondo diventa l'Antagonista, sempre presente come un'ombra, a partire dal titolo. E' lui infatti il Signore degli Anelli, colui che rappresenta il Male assoluto e metafisico per eccellenza ("correvano voci ad Est, sussurri di una paura senza nome"). Il suo spirito è incarnato in un Occhio enorme, infuocato, «senza palpebre», capace di vedere ogni cosa.9

Riguardo al Gollum de Lo Hobbit, che appare come una figura meschina e subdola, subisce un grande approfondimento nell'opera successiva, trasformandosi nell'alter ego negativo del protagonista, Frodo. Egli rappresenta tutto ciò che vi è di più crudele, avido, codardo ed egoista nell'animo dell'Eroe. E Frodo, quindi, non può odiarlo in quanto espressione di sé stesso, dei suoi tormenti interiori e dei suoi lati peggiori (anche Gollum, non a caso, è stato legato all'anello in passato e ne è destinato ad esserne vittima, sino alla morte). Frodo può soltanto dominare la parte oscura che si cela dentro di lui, tenerla a bada, come ognuno di noi. La controparte Gollum è comunque fondamentale, nel momento decisivo del viaggio di Frodo: giunto a Monte Fato, unico luogo dove può essere distrutto l'Anello, il protagonista rifiuterà di gettarlo tra le fiamme cedendo alla tentazione del possesso e del dominio.

Proprio in quel momento di cedimento alla tentazione interverrà Gollum che, ingaggiando una battaglia con Frodo e con il sopravvenuto Sam, verrà infine sconfitto, causando la distruzione dell'Unico Anello al quale resta legato sino alla tragica morte (è la funzione provvidenzialistica che investe la figura dello sfortunato Hobbit "decaduto" che, in qualche modo, Gandalf aveva annunciato a Frodo assegnando a Smigle/Gollum una parte decisiva da giocare nella storia della Terra di Mezzo).10

Un esempio di cedimento totale alla tentazione del male e della fine rovinosa che spetta a tutti coloro che cedono e si abbandonano ad esso.

La fine di Gollum è infatti simbolo di un topos tipicamente umano: nei momenti cruciali della nostra vita, capiamo in fondo chi siamo, perché usciti vincitori dalla battaglia più grande e definitiva con noi stessi.

Un'ultima e più importante differenza tra i due romanzi sta nella scelta con cui i protagonisti decidono di intraprendere la quest.11

Mentre Bilbo viene spinto dal mago Gandalf e dalla prepotenza dei Nani a compiere una pericolosa avventura, Frodo decide di affrontare un'impresa ben più pericolosa, contro le radici stesse del Male, di propria iniziativa, assumendosi totalmente la responsabilità delle sue scelte.12 Se Bilbo, nel corso della sua storia, svilupperà caratteristiche tipiche di un eroe (neo)medievale, quali coraggio, lealtà, senso dell'amicizia, prendendo coscienza delle potenzialità che possiede, grazie anche all'aiuto datogli dal potere dell'Anello, Frodo segue un evoluzione ben diversa: eroe solitario, il suo viaggio è prima di tutto una lotta interiore per emergere ancor più diverso ed alienato di prima. Frodo possiede la coscienza, in qualche modo, di non appartenere né alla Contea, né alla Terra di Mezzo. E' un eroe distaccato, quasi elfico nella sua nostalgia, consapevole che solo nell'impresa suprema della lotta contro il Male, attraverso la sofferenza che la sua azione salvifica comporta (torna qui il tema della ferita del Re Stregone, che non può guarire del tutto nel mondo "fisico"), potrà trovare le radici profonde dell'Essere, la salvezza e la purificazione dai Mali che affliggono il mondo e la sua interiorità, che ne è specchio.

BIBLIOGRAFIA.

1.

1J. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 5 – 39

2SOCIETÀ TOLKENIANA ITALIANA, Dizionario dell'Universo di J. R. R. Tolkien, Bompiani, Milano, 2005

3J. R. R. TOLKIEN, Racconti ritrovati, a cura di Christopher Tolkien, trad. it., Bompiani, Milano, 2013

4J. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 614

5E. GIACCHERINI, Il cerchio magico, pp. 151 – 153

6J. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp.101 – 102

7J. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, p. 170

8E. GIACCHERINI, Il cerchio magico, pp. 154 – 156

9J. TOLKIEN, Il Signore degli Anelli, pp. 700 – 780

10E. GIACCHERINI, Il cerchio magico, 161 – 162

11F. CARDINI, Intervento di Franco Cardini, in 1892 – 1992 Centenario della nascita di J. R R. Tolkien. NELLA TERRA DI MEZZO. Realtà e Mistero nell'opera di J. R. R. Tolkien, a cura di Centro Culturale Enrico Manfredini, Bologna, 1992, pp. 20 – 27

12C. CORTI, Dal medievale al medievalismo, pp. 263 – 270

2.

1F. CARDINI, Giù le mani da Tolkien, «Toscana oggi.it», n. 6, 10 febbraio 2002, pp. 1 – 3

2B. ROSEBURY, Tolkien: un fenomeno culturale, trad. it., Marietti 1820, Milano, 2009

3A. ANDREINI, Quando la fantasia non dimentica il Vangelo, «Cultura & Società», n. 4 26 gennaio 2003, pp.1 – 3

4C. NEJROTTI, Lo splendore dell'essere Tolkien, «Antarès», pp. 41 – 45

5J. TOLKIEN, Il Silmarillion, pp. 341 – 364

Commenti

Posta un commento